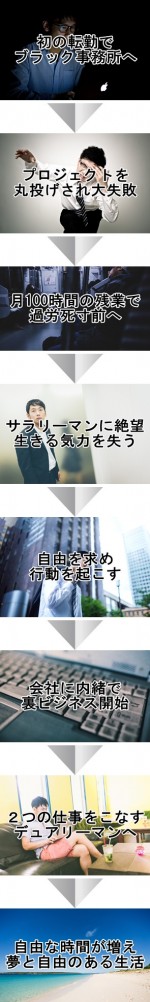

夢を叶えるための行動

AIは“勉強より実践”|目的→分解→プロンプトで最短に学ぶ方法

AIは学ぶものではなく使いながら慣れる

#PRJ PROJECTのAI活用勉強会を受けて、

僕の中でAIの位置づけがガラッと変わった。

僕は48歳の広島出身で、

今は大阪に住むシステムエンジニア。

この業界に25年身を置いてきた僕は、

「勉強こそ成長する唯一の方法」

だと信じて生きてきた。

資格もいくつも取った。

技術士補、応用情報技術者、

情報セキュリティマネジメント…。

「努力すれば結果が出る」

と信じて走り続けてきた。

でも、AIだけは違った。

勉強しても終わりがない。

どんどん新しい機能が出て、

追いつけない感覚。

正直、焦りを感じていた。

そんな中で受けたこの勉強会が、

僕の固定観念を一瞬で

吹き飛ばしてくれた。

AIを上手く活用するのには、

「勉強してマスターするもの」ではなく、

「使いながら慣れていくこと」だった。

まるでドラえもんのように、

こちらが意図を伝えれば

何でもやってくれる。

でもその精度は、

結局こちらの伝え方次第。

AIの進化を追いかけるより、

「自分の目的」に合わせて一緒に走る。

それが、勉強会を通して得た

一番の気づきだった。

AIは人間性の鏡

勉強会の中で、講師がこう言った。

勉強会の中で、講師がこう言った。「AIはドMです。甘く話せば、甘く返します。」

思わず笑ってしまったけれど、

その一言に本質が詰まっていた。

ChatGPTは、こちらの質問の

「温度」をそのまま返してくる。

ざっくり聞けば、ざっくり返す。

丁寧に聞けば、丁寧に考えてくれる。

つまり、AIは

「自分の思考レベルを映す鏡」

ということ。

これを聞いた瞬間、ハッとした。

僕自身、AIに質問を投げて

「イマイチだな」

と感じたことが何度もある。

でもそれは、AIのせいではなく

「自分の質問が雑だった」

ということ。

AIの性能を引き出すには、

質問の「精度」よりも

「誠意」が必要なのかもしれない。

講師はこう続けた。

「AIに頼りすぎるのはダメ。

AIが言ってたからではなく、

自分の考えを持つこと」

この言葉に、

心の奥がチクッとした。

僕はこれまで、

ChatGPTに丸投げして

「考えた気」

になっていた時期があった。

でも、AIも人間も

「壁打ち」

しながら成長する。

つまり、考えることをやめた

瞬間に成長も止まる。

この勉強会は、AIの使い方だけでなく、

「思考することの大切さ」

を改めて思い出させてくれた。

AIエージェントという新しい時代

勉強会で最もワクワクした話が

勉強会で最もワクワクした話が「AIエージェント」

だった。

AIがドラえもんとするなら、

AIエージェントは

「自分で動くドラえもん」

「北海道に行きたい」と言えば、

AIが勝手に宿を探して予約してくれる。

そんな時代が、もうそこまで来ている。

講師は

「ChatGPT Atlas」

という新機能も紹介してくれた。

まさに

「AIが自分を理解して動く」

世界の入口だという。

僕は正直、SF映画の話だと思っていた。

でもそれが、2025年の現実になっている。

長年システム開発の現場にいた僕から見ても、

AIの進化スピードは恐ろしいほど早い。

けれど、J PROJECTでは

「焦る必要はない」

と教えてくれた。

「自分が何をしたいのか。

そこが明確なら、どんなAIも味方になります。」

この言葉が、心に残った。

「勉強しなくていい」と言われた衝撃

勉強会で最も印象的だったのは、

勉強会で最も印象的だったのは、「AIは勉強しなくていい」

という講師の言葉。

エンジニアとして生きてきた僕にとって、

「勉強しない」

という発想は衝撃だった。

でも、その理由を聞いて腑に落ちた。

「AIマスターになっても、

お金持ちにはなれません。

大事なのはどう使うかです」

AIを極めることが目的ではない。

それを

「自分の仕事や生活を豊かにするため」

に使うことが大切。

僕もかつて、AI副業コンサルで

月72万円を稼いだことがある。

でもそのとき痛感したのは

「知識」より「仕組み」が強いということ。

AIも同じ。

「知る」より「使って仕組みにする」

ことが価値になる。

まず触ってみるから始める

勉強会では、

勉強会では、実際に多くのAIツールが紹介された。

・ChatGPT(文章生成や分析に最適)

・Genspark(静止画を動かすAI、映像表現に強い)

・Canva(デザインやプレゼン制作に便利)

・Google Gemini(クラウド連携・資料整理に強い)

参加者が

「どれが一番おすすめですか?」

と質問すると、

講師は笑ってこう答えた。

「使ってみないと分かりません。

パソコンも、使わなきゃ覚えられないでしょ?」

この一言で、肩の力がスッと抜けた。

僕は完璧主義なところがあり、

「最初から正解を選ばなきゃ」

と悩むことが多い。

でもこの言葉で、

行動のハードルが下がった。

完璧を求めるより、まずは触れてみる。

「失敗はデータ」

だと思えば怖くない。

それから僕は、AIを触りまくることにした。

Gensparkで画像を動かし、

CanvaでYouTubeサムネを作り、

ChatGPTで台本を考える。

「やってみる」だけで、世界が広がった。

AIはやっぱり

「体験してこそ」

だと実感した。

言語化の重要性

勉強会の終盤、講師がこう話した。

勉強会の終盤、講師がこう話した。「アウトプット(言語化)こそが最強の学びです。」

この言葉も、心に刺さった。

僕はこれまで20年以上

ブログを書いてきた経験がある。

それでも、

「書く=発信する」

ことの大切さを忘れかけていた。

J PROJECTでは、

「学んだことを言語化する文化」

がある。

勉強会を受けたら、

すぐに感想や学びをシェアする。

それが自然と「自分の頭の整理」になる。

僕も勉強会の翌日、

AIで作ったショート動画をYouTubeにアップした。

再生数は少なかったけれど、

「自分が動けば結果が出る」

という実感を得た。

正解よりも、

「行動→改善→継続」の流れ。

AIを通じて、

人としての成長の在り方を思い出した。

AIは人間力を映すパートナー

この勉強会を通じて僕が確信したのは、

この勉強会を通じて僕が確信したのは、AIは人間の代わりではなく、

「自分の相棒」

だということ。

AIの精度よりも、

自分の目的や伝えたい言葉の

明確さの方が大事。

AIと向き合うほど、

実は「自分の中身」が見えてくる。

J PROJECTの環境は、

そんな「自分を磨く場」だった。

情報を詰め込む場所ではなく、

「行動を促す仕組み」がある。

そして、同じ志を持つ仲間と

共に成長できる温かさがある。

AI勉強会の中で講師が言った。

「AIを学ぶのではなく、AIと一緒に考えること。」

この言葉が、僕の新しい指針になった。

今はAIを

「使いこなす」というより、

「AIと一緒に走る」

という感覚に変わっている。

AIに壁打ちしながら、

思考を整理し、行動を整える。

まるで仕事仲間のような存在だ。

僕が目指しているもの

システムエンジニアとして25年。

システムエンジニアとして25年。今も会社員として働きながら、

副業でAIを活用している。

AIを使って副業の仕組みを作る。

それによって

「時間・お金・人間関係・場所」

の自由を手に入れる。

それが僕の夢だ。